|

|

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2025 > 桃川峠・村上

|

|

2025年7月5日(土)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

●Youtube 動画 桃川峠のダウンヒル |

|

|

|

イヨボヤ会館 昭和62年4月にオープンしたこの施設、日本最初の鮭の博物館だそうだ。 |

|

|

|

|

|

|

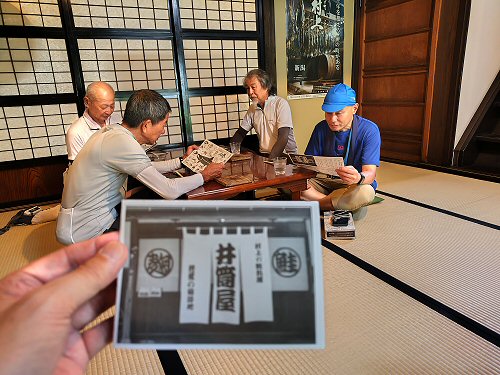

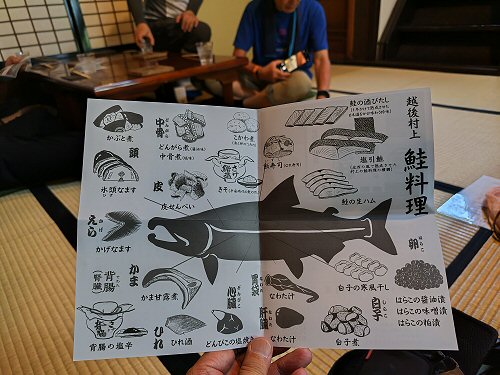

「千年鮭きっかわ 井筒屋」故郷のいのちを伝える鮭料理

鮭のまち、新潟県村上市初の鮭料理専門店だ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

千年鮭とは

塩引き鮭とは

天井の梁から吊り下がっている鮭の姿に圧倒される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

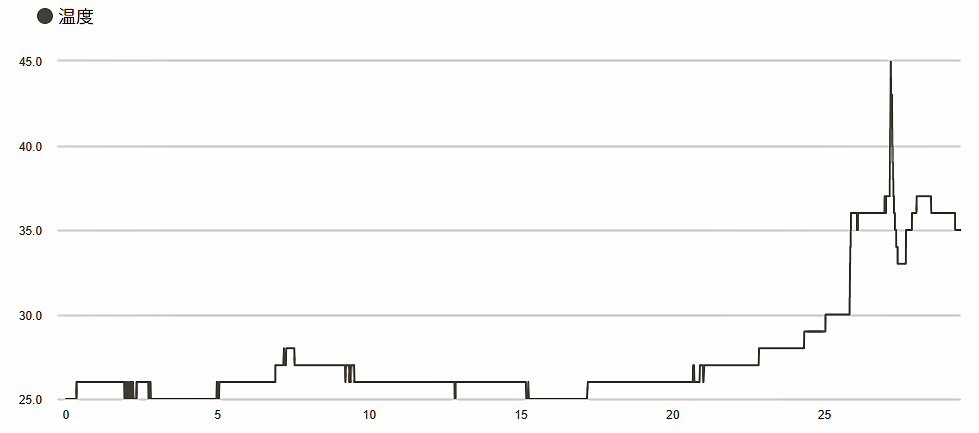

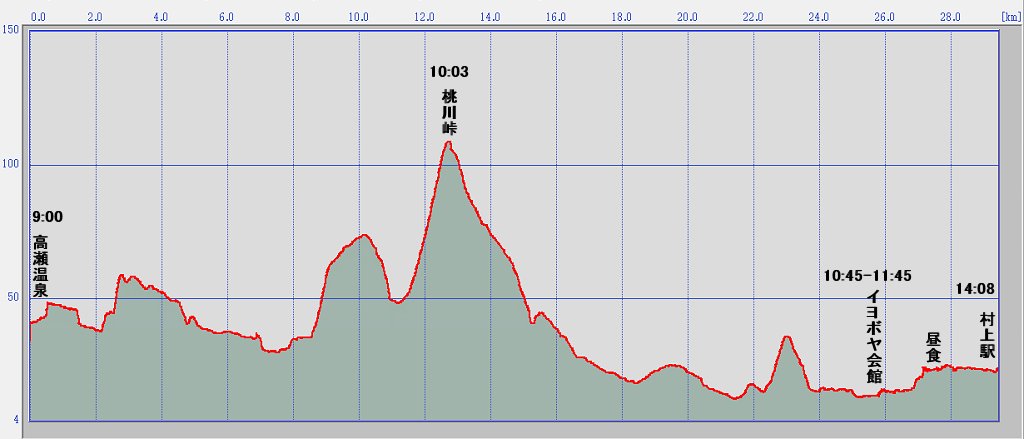

| 距離:

29.4 km 所要時間: 5 時間 08 分 41 秒 平均速度: 毎時 5.7 km |

最小標高:

13 m 最大標高: 108 m |

累積標高(登り): 174 m 累積標高(下り): 191 m |

(2025/7/5 走行)

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2025 > 桃川峠・村上