峠への招待 > ツーリングフォトガイド >

’2006 >

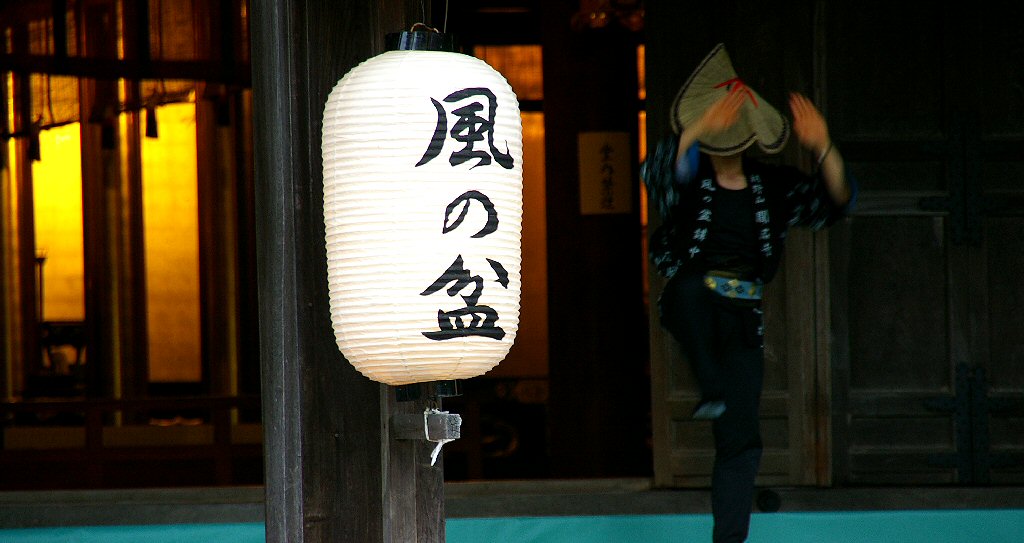

風の盆

2006年9月2日(土)

|

10年前の1996年9月、遅い夏休みをとって越中八尾まで「風の盆」を見に来た。

その美しさ、優雅さ、素晴らしさに心の底から感動した。

また再び見に行くことができないだろうかと考えていた。

そして今年の9月、そのチャンスが訪れた。

月曜から金曜まで休暇をとれば、土日をあわせて9連休だ。

さらに金曜の夜から移動すれば、9日間たっぷりと旅をすることができる。

仕事のトラブルが起きないように準備を整え、部下に総てを任せて旅立つ。

高速道路のサービスエリアで仮眠し、現地に着いたのは昼時だ。

|

|

|

二度目の風の盆なので、町の様子はだいたいわかっている。

ほとんど車は通行止めで、周囲数キロは近づくこともできない。そこで自転車の登場だ。

町の外れに車を置いて、そこから自転車で会場の中心部まで走っていく。これが大正解。

|

|

まだまだ時間も早く、風の盆の雰囲気は感じられないが、すでに観光客が続々と集まってくる。

これから真夜中まで体力勝負だ。まずは腹ごしらえをして、あとは町中を歩け歩けの戦いだ。

これ以降、自転車は登場してこない。今回はツーリングレポートというより、観光案内だ。

|

|

メイン通りが次第に混みだした。道路は限られた車両と、一般観光客でごった返している。

どこへ歩けば踊りが見れるのか? 事前準備もしていないので、とりあえず人が向かうほうへ歩いていく。

|

|

10年前とは様子が違う。圧倒的に観光客が増えた。

小さな踊りが町中のあちらこちらで始まる。しかしどこへ歩いていってもすでに黒山の人だかりだ。

以前はもっと静かで、ゆとりを持って見学することができたが、もうそれも無理だ。

|

|

10年前の感動が再び思い出される。

あの時は初めて風の盆を見たので、それはあまりにも新鮮だった。

あれから10年、あまりに人気が出てしまって、かなり印象が変わってしまったのも事実だ。

|

|

とにかく移動が大変だ。一か所の踊りが終わると、次の踊りを見るために全員が移動する。

この大群衆の移動が町中を埋め尽くす。あっちへ行く人、こっちへ行く人、もう無法地帯だ。

やはり町中の踊りの鑑賞は大変だ。10年前のようにスイスイと移動できなくなってしまった。

|

|

日が落ちて、踊りの会場にやってきた。ここもすでにすごい人だ。

前方へは近づけないので、遠くから望遠で撮影する。

|

|

日が落ち、灯りがともされる。町の雰囲気が一変する。

とにかく美しい踊りだ。流れるような指先に見惚れてしまう。

目深にかぶった編み笠、哀調を帯びた胡弓や三味線の音色に会場は静まり返る。

|

|

喉が渇けば缶ビールをいただく。町中お祭り騒ぎだ。

昼間は静かだった越中八尾の町も、夜になって熱気が溢れてきた。この雰囲気が大好きだ。

|

|

最後は「風の盆 競演会場」に行ってみる。ここなら次々と踊りを間近で見ることができる。

しばらく鑑賞するけれど、やはり町中を踊って流すあの雰囲気がやはり最高だ。

再びその踊りを求めて町を歩き回る。そんなことを真夜中まで繰り返す。

|

|

もうくたくただ。同じ道をいったい何度往復したことだろう。

いったい何歩歩いたかわからないぐらい一日中歩いていた。

しかし、歩いた分だけ満たされる。やはり「風の盆」は文句なく最高にいい。

疲れ切って自転車で車に戻った。町から遠ざかると、まるで嘘だったかのような静けさだ。

あの光景はいったい何だったのか、と夢でも見ていたかのような一日だった。

|

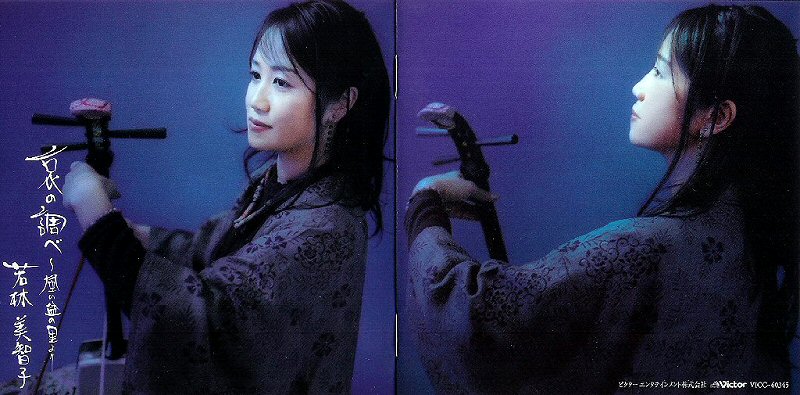

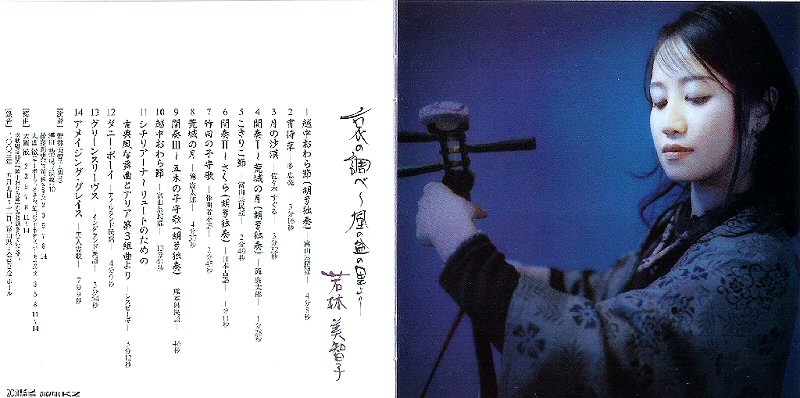

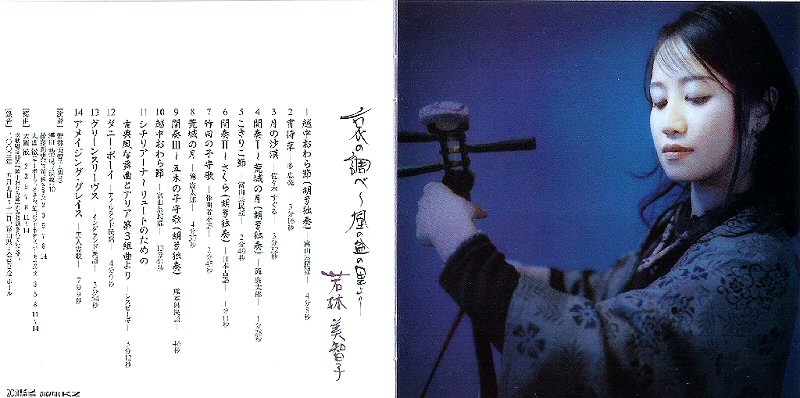

若林美智子「哀の調べ〜風の盆の里より」

帰宅後さっそくこのCDを買った。

一度胡弓の音色にとりつかれると、家でも聴いてみたくなる・・・

|

しかし、家で聴く胡弓はやはり別物だ。越中八尾で聴くからこそ意味がある。

あの雰囲気がなければ、胡弓の印象も変わってしまう。

やはりまた行かないとだめだ。次は何年後になるだろう。

とにかく、「郡上踊り」と「風の盆」は、何度行ってもいい。

|

(2006/9/2 走行)

峠への招待 > ツーリングフォトガイド >

’2006 >

風の盆