|

|

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2006 > 樽見鉄道・温見峠

|

|

2006年9月8日(金)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

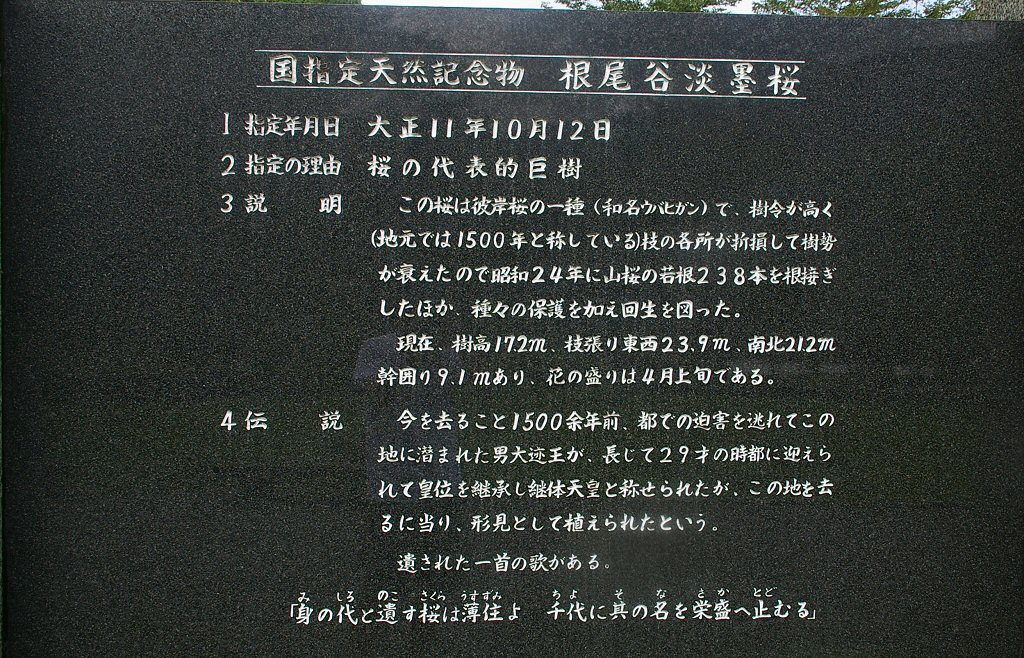

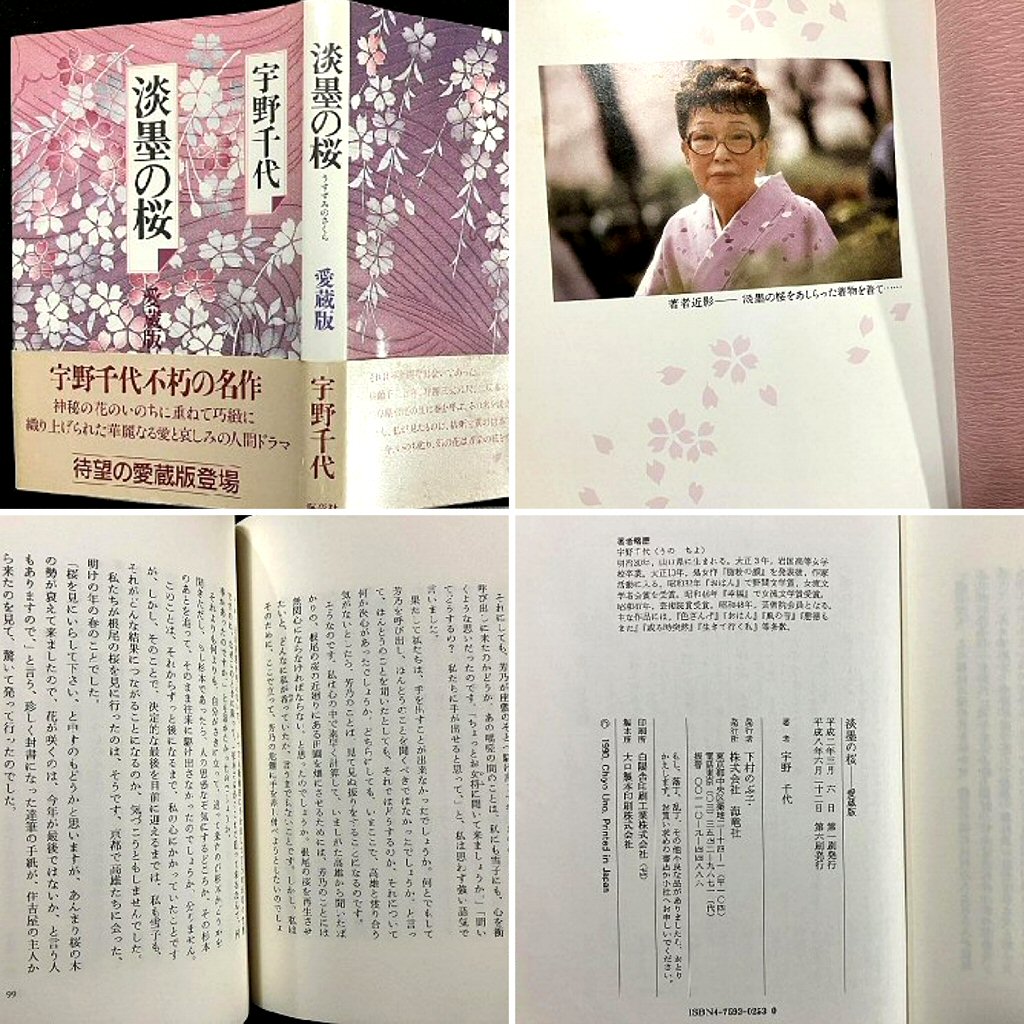

根尾谷淡墨桜 凄い巨木である。柵で囲われ、多くの支柱で支えられて保護されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

こんなすごい断層付近に今いるのかと驚いた。 巨大な断層の模型が物凄い。地層はこんな風になっているのかとよくわかる。

根尾谷断層 学習コーナーでは、根尾谷の自然を学ぶことができる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 距離:

30.3 km 所要時間: 6 時間 0 分 0 秒 平均速度: 毎時 5.0 km |

最小標高:

21 m 最大標高: 198 m |

累積標高(登り): 97 m 累積標高(下り): 241 m |

(2006/9/8 走行)

越美国境への憧れ

|

そしてニューサイ280 山本氏によるその後のレポートも見事な作品だ。 |

|

|

|

2006年9月9日(土) 温見峠 通行止め

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

旅の終わりに

|

|

|

|

|

|

(2006/9/9 走行)

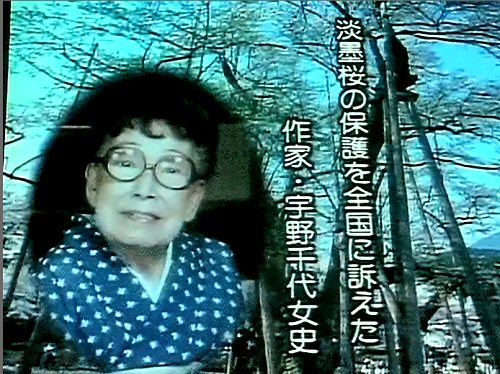

「淡墨の桜 愛蔵版」 著宇野千代 平成8年 海竜社

|

紹介サイトより |

|

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2006 > 樽見鉄道・温見峠