|

|

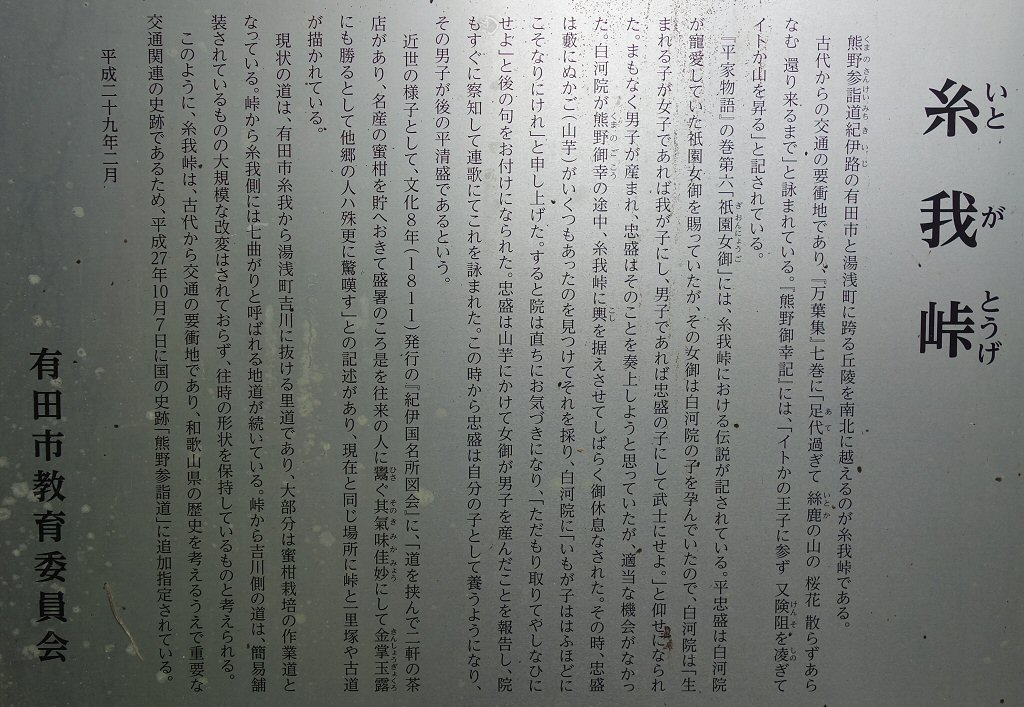

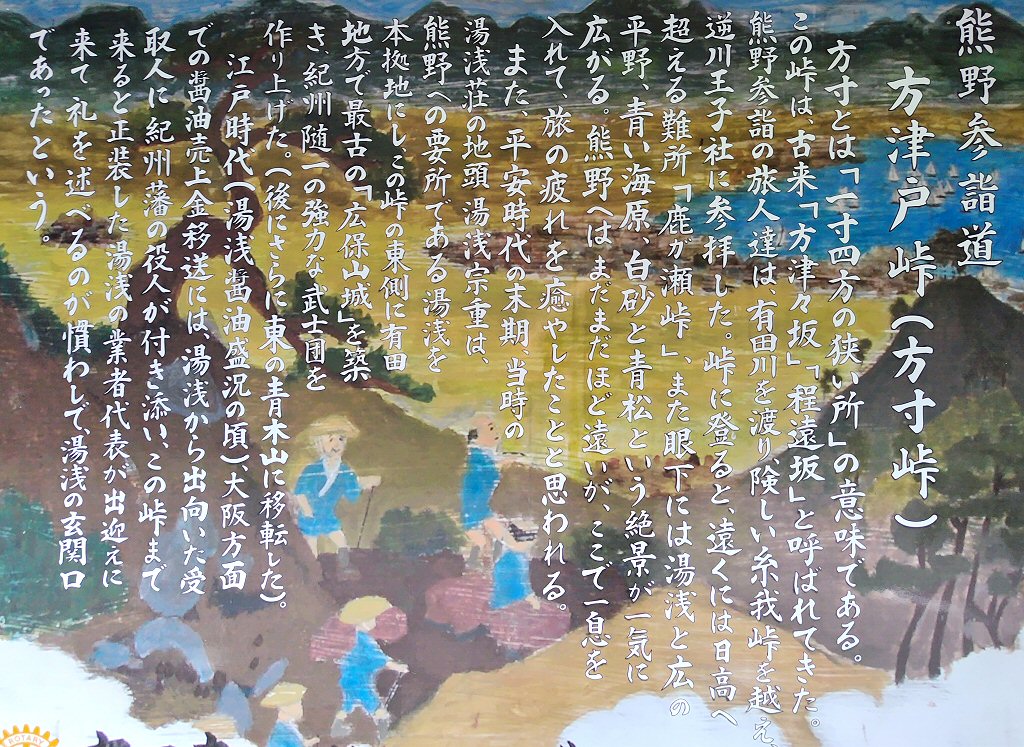

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2024 > 和歌山ツーリング③ 糸我峠・方津戸峠・湯浅・紀州鉄道

|

|

2024年9月28日(土)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

熊野古道の「王子とは」? 12世紀から13世紀にかけて、上皇や貴族たちがこぞって熊野詣(熊野古道を歩き、熊野三山を参ること)に出かけていました。当時の熊野詣は現代とは異なり、命がけの行程。往復するのに1ヶ月もの時間を要しました。 上皇や貴族の熊野詣先達を務めていたのは修験者たちでした。修験者たちは道中の守護を祈るために、地元民が在地の神を祀るために立てていた社を「王子」として認定し、神社として整備したと考えられています。 その数は熊野古道沿いに100箇所以上と言われており、「数多」を意味する九十九をつけて「九十九王子(くじゅうくおうじ)」と呼ばれています。 https://sen-retreat.com/journal/36/

前回来た時に比べ、真っ赤な熊野古道の幟が置かれ、「糸我王子」の解説板などが整備されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

和歌山県 有田郡 湯浅町 和歌山県の中部西岸に位置する港町、湯浅町。 町に面した紀伊水道は瀬戸内海と太平洋の狭間にあたり、波穏やかな深い入り江に沿った海岸線は、時間帯でさまざまな美しい表情を見せてくれます。 隣接する広川町にまたがる広い湾には広川が流れ込み、天然の良港として漁業が栄えただけでなく、その地形や立地の良さから古来より回船の寄港地や物流の拠点としても発展しました。 町の南北を熊野三山へと続く巡礼の道 熊野古道が貫く「古道歩きの宿場」としての側面からも、水陸交通の要衝として栄えた町と言えるでしょう。 湯浅と言えば、最もよく知られているのが「醤油醸造発祥の町」の印象ではないでしょうか。 今や和食の味の原点として世界に知られる醤油。その発祥が湯浅町です。 石積みの護岸でできた「しょうゆ堀」と呼ばれる内港、大仙堀には醤油蔵が建ち並び、今なお歴史情緒あふれる風情を湛えています。 醤油醸造発祥の地としてのストーリーは「最初の一滴」として平成29年(2017)に日本遺産にも認定されました。 https://www.yuasa-kankokyokai.com/article/1182/

前回来た時は、ゆっくり観光する時間もなく、ただ町中を通り抜けるだけだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■LNG MARS概要 |

|

|

|

巨大LNG船、自衛隊潜水艦と滅多にお目にかかれないモノに遭遇し大満足だ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

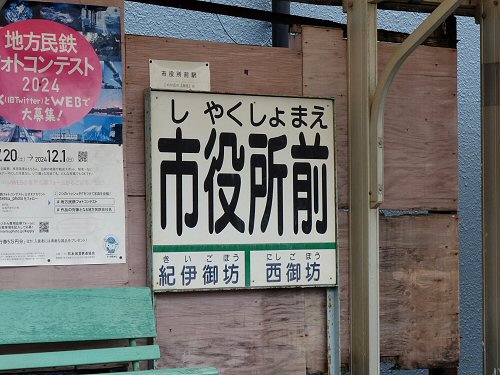

紀州鉄道 市民に愛される、御坊自慢のミニ鉄道。御坊駅と西御坊駅をむすぶ紀州鉄道は、営業距離2.7キロメートルの日本一短いローカル私鉄です。時速20数キロでトコトコ走る姿を一目見ようと、全国から鉄道ファンが御坊を訪れます。また、途中の「学門駅」のお守り切符は、受験生の心強い縁起物として大人気です。 https://www.city.gobo.lg.jp/sosiki/sangyokensetu/syoko/tanto/kankou/miru/kisyutetudou/1395033027817.html |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 距離:

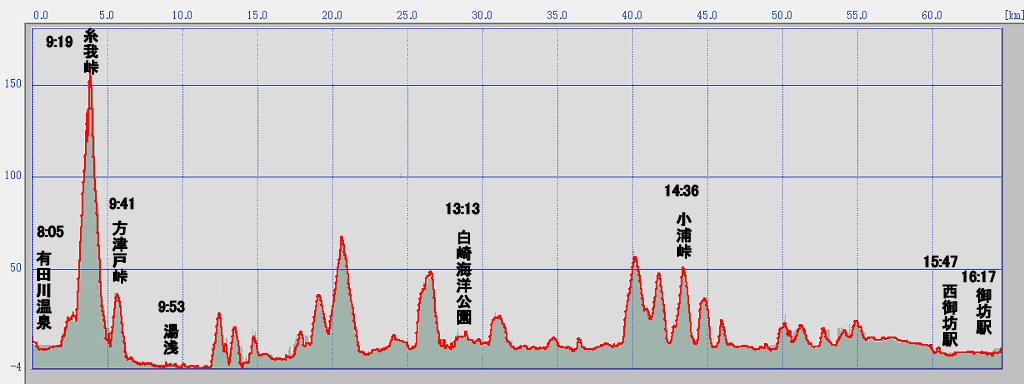

64.5 km 所要時間: 8 時間 16 分 15 秒 平均速度: 毎時 7.8 km |

最小標高:

0 m 最大標高: 158 m |

累積標高(登り): 637 m 累積標高(下り): 641 m |

(2024/9/28 走行)

峠への招待 > ツーリングフォトガイド > ’2024 > 和歌山ツーリング③ 糸我峠・方津戸峠・湯浅・紀州鉄道